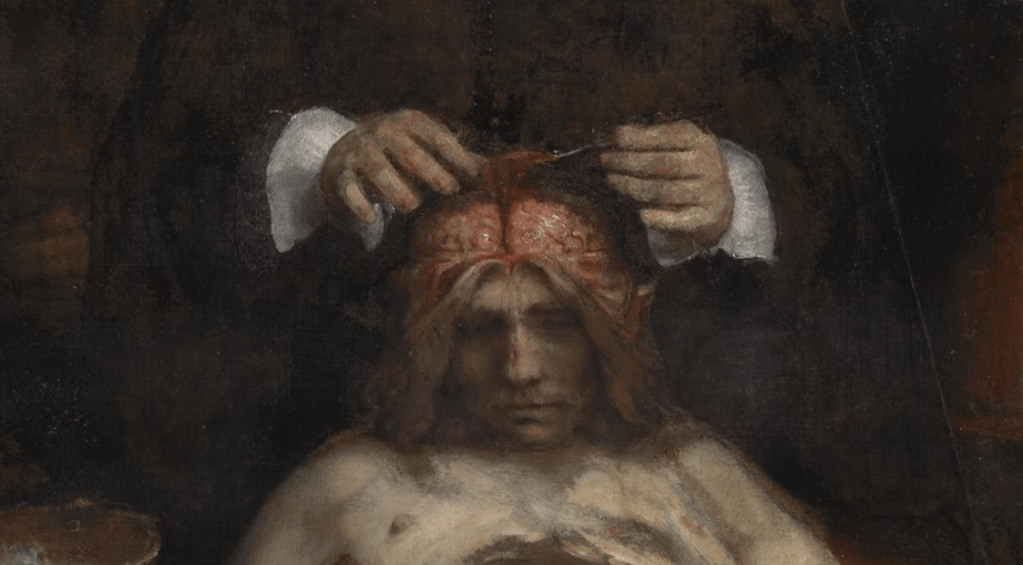

Me parece que he estado viendo fantasmas en mi casa. Ignoro si se trata de la manifestación de una decadencia cognitiva que se comienza a anunciar con sigilo, o si estoy más del otro lado que de este. Pero debo aclarar desde el principio que yo no entiendo los fantasmas como espectros del terror que se anuncian desde los territorios de la muerte, sino como aspectos de la imaginación y de los sueños, apariciones de lo que es posible ver que pueblan mis maneras de concebir: concipere es algo así como capturar algo que se manifiesta junto con (cum) algo que no. No estoy diciendo que los fantasmas me susurran al oído cuando quiero concebir (pero casi). En fin, no quiero entrar en fantasmagorías, pero mi intención acá es plantear que los fantasmas, los espectros, son —como siempre lo han sido— nuestros muertos. Quiero explicar mi amistad con esos muertos y su relación con la filosofía. También quisiera decir que los muertos son, de cierta forma, más importantes que los vivientes. Nuestros mejores amigos están muertos.

Por el momento, que nos baste esto. De acuerdo con ciertas definiciones venerables de la filosofía, su esencia radica en una aspiración amorosa hacia el saber; su comunidad es la de unos amigos dedicados apasionadamente a la discusión libre; su propósito la instauración del diálogo incesante de la humanidad. Sin embargo, una observación somera a las obras dedicadas a su historia (y a la práctica real de las instituciones y de los personajes que se dedican a la filosofía) nos da otra impresión. Aquella amistad fundacional de la conversación libre y sin limitaciones se ha tornado en una guerra de encarnecidas discusiones y debates; la comunidad subsiste solamente dentro de una multiplicidad de movimientos y escuelas que se detestan como enemigos a muerte; la conversación de la humanidad consiste en un genuino dialogue de sourds. Seamos honestos: el amor y la amistad que subsiste en la antigua palabra philos es las más de las veces puro odio y resentimiento. (Algunas veces uno tiene amigos que pertenecen a alguna escuela distinta: tan buenas personas, tan simpáticas. ¿Por qué estarán adscritos a tantas estupideces? Uno no lo dice, pero lo piensa. En fin, hay cariño, respeto por las personas, y un claro desdén inconfesado hacia lo que piensan).

En lo que respecta a las definiciones venerables de ese supuesto diálogo, Deleuze y Guattari han sido exactos en que nadie está hablando de lo mismo en esa supuesta conversación de la humanidad, porque nunca se está en el mismo plano, «y cuando un filósofo critica a otro, es a partir de unos problemas y sobre un plano que no eran los del otro, y que hacen que se fundan los conceptos antiguos del mismo modo que se puede fundir un cañón para fabricar armas nuevas». La claridad, la distinción, la escucha, la racionalidad comunicativa, el diálogo genuino, el respeto de una variedad de ideas y de pensamientos, la intención de comprender a los otros… nada de eso parece efectivamente formar parte de la filosofía en su concreción real, sino que se proclama como una idea regulativa, o se celebra como una práctica ejercida por aquellas personas que pertenecen a nuestra propia escuela o movimiento. Seamos honestos: a todos nos gusta parecer razonables. Esa es la razón por la cual tendemos casi que irreflexivamente a admitir las proclamaciones que nos definen de forma venerable: animales con logos, seres racionales, seres pensantes. Nadie se atreve a definirnos como locos habladores de lo que no saben, seres tribales que están dispuestos a justificar el asesinato de aquellos que no nos simpatizan, expertos en la práctica ética de la doble moral, hipócritas que solo ven el mal en los demás, seres mediocres, creyenseros de teorías simplistas, seres perdidos, violentos por naturaleza, especialistas en la autojustificación, predicadores radicales de lo que desconocen, seres adoradores de dioses que no han podido deshacerse de la idolatría aún al adoptar el ateísmo. Los seres humanos son tontos. Y dado que la imbecilidad acontece con tanta frecuencia en los espacios dedicados al saber, como las instituciones filosóficas, uno no puede más que poner en duda la definición tan extendida de nosotros como animales con logos.

¿Debe esta situación inducir a nuestras lamentaciones o a la admisión de la derrota de la filosofía? ¿Estamos obligados a aceptar un pesimismo antropológico? ¿Estamos condenados a la desesperanza? En realidad, el reconocimiento de esta incertidumbre debe más bien conducir a derroteros más solitarios, como también reconocen Deleuze y Guattari en ¿Qué es la filosofía? (el libro que he estado glosando). Lo que siempre me ha fascinado de ese libro de Deleuze y Guattari es esa suerte de radicalidad anarquista según la cual quien quiera filosofar (es decir, pensar propiamente) se debe solamente al concepto, incluso si la humanidad entera lo adversa. Hay que defender a la humanidad y eso significa oponerse a ella de forma radical. Esa soledad siempre ha sido y siempre será una defensa de la humanidad y una defensa de la razón. Pensar es una demostración de que la ideología tiene grietas, es una demostración de que el logos es posible, y la promesa de que puede haber un diálogo perpetuo: la conversación de la humanidad. Ahora bien, ¿no es ese anarquismo el típico signo ideológico del desquiciado que se cree mejor que la comunidad? En el caso de la filosofía, me parece que ese anarquismo y esa soledad deben ser elevados, superados en el concepto en sentido hegeliano. Es decir, asumidos en lo que la idea tiene de verdad. Y como es harto sabido, todas las ideas son verdaderas y falsas al mismo tiempo. Esa es la razón por la cual la idea venerable de la filosofía como conversación de la humanidad también es falsa y verdadera.

Ahondemos. Pocas veces se cae en la cuenta de que el diálogo con nuestros amigos filosóficos consiste en una realización que no acaece en nuestra propia vida. Esas personas que conversan con nosotros están en el futuro. Quienes querrán escuchar nuestros pensamientos y que no nos dejarán morir son amigos que han podido reactivar nuestros conceptos en otros problemas que nosotros ni siquiera conocemos. Esos amigos del futuro dialogarán con los muertos, así como lo hacemos nosotros con los muertos de la tradición. La tradición consiste por ello en un diálogo con muertos vivientes, con unos fantasmas tenaces que nos siguen interpelando y que nosotros no dejamos morir. Estas observaciones son apresuradas y las estoy escribiendo de una sentada una noche solitaria en que me puse a cuestionar por qué estoy defendiendo a Hegel con tanta pasión en un artículo que todavía mantiene la forma de borrador. Traigo a colación a Russell, a Carnap, a Bradley y a McTaggart. Me irrita la idea de que la filosofía consiste en el análisis lingüístico, y escribo: «En la revolución contemporánea de la lógica nos encontramos con una nueva forma de crítica filosófica que se puede resumir en el dictum: “voy a analizar tus oraciones”.» Ahí estoy ejerciendo la ironía. Estoy imitando a los defensores de las formas de la inferencia, a los policías de la proposición.

Pero ¿qué me sucede? Andaba caminando por mi casa tranquilamente, me ocupaba de labores domésticas cotidianas, cenaba con mi hijo, estaba teniendo una velada feliz. Me siento en el computador, abro el archivo de este artículo que no he terminado desde el año 2020, y me encuentro con esa irritación, con esa pasión argumentativa, con esa defensa de las voces de unos muertos que han sido objeto de unos enterradores a quienes yo quiero, esta misma noche, enterrar. Si uno se pone a reflexionar sobre esto puede fácilmente darse cuenta de que se trata de algo muy extraño. Un filósofo latinoamericano de otro siglo del futuro está luchando para que no silencien a Hegel unos filósofos angloamericanos que han decidido erigirse en policías del pensamiento. Seamos honestos: yo no tengo vela en este entierro. ¿Tiene alguna importancia mi borrador de 8000 palabras que no he publicado todavía porque me sigue pareciendo insuficiente ante la tarea de pensamiento que exige esta discusión?

Tengo en frente mío a estos fantasmas y a estos muertos. Le estoy haciendo exigencias a Russell y a Popper. Estoy invocando a Wittgenstein en un sentido que se le escapaba a Russell y al movimiento en que terminó inscribiéndose el Tractatus. Quiero ser claro: no estoy enojado, no me invaden pasiones tristes. Estoy haciendo esto para defender a mis amigos muertos. Estoy reactivando lo que dijeron simplemente porque sus conceptos me han abierto lo ojos, y no me parece una práctica leal dejar a mis amigos muertos del pasado en indefensión cuando mis contemporáneos vivos no quieren escucharlos. Estoy haciendo esto por philos: por amistad y por amor. A veces no se entiende que, en el fondo, la filosofía, como práctica de amistad con mis amigos muertos y como diálogo con mis amigos del futuro que me quieren escuchar, es una forma potente de cariño, de consuelo, de escucha con los fantasmas. Escribir no puede ser otra cosa que redactar epístolas a los amigos del futuro.

Deleuze y Guattari tienen razón cuando afirman que no hay nada más alejado de la realidad que la idea de la filosofía como una «discusión democrática universal». Pero esta idea venerable del filosofar es falsa solo porque uno se imagina que esa discusión se lleva a cabo con nuestros contemporáneos, incluso con los personajes y las obras más cercanos a nuestro propio tiempo de vida. Desde luego que existe un diálogo perpetuo de la filosofía: aquel que se ejerce cuando un jueves en una noche de enero me siento a defender a mis amigos muertos y me niego con todas mis fuerzas a que entierren sus conceptos y los condenen al olvido. Desde luego que existe el logos cuando estoy pensando en esto que escribo para unos destinatarios que me leerán cuando esté muerto y yo mismo me haya convertido en fantasma.

Tengo una definición más exacta de la filosofía: defensa de los fantasmas. ¡Que se pudra la realidad!