La escritura ha servido por mucho tiempo como un atenuante existencial, también lo ha sido la música y el arte en general. La preservación de diarios, bitácoras, biografías, cartas y confesiones nos enseñan sobre el impulso que poseemos de escribir nuestra vida y la de otros, de guardar un registro de pensamientos y actividades, de algunos monólogos, algunos secretos y uno que otro acontecimiento. Aquí no busco, al menos con ese propósito, inmiscuirme en una discusión sobre géneros literarios y afines. Sin embargo, es importante señalar que una reflexión sobre la vida, con toda la vaguedad que el concepto denota, es motor para escribir un texto. Mejor aún, se podría decir que la vida posee, intrínsecamente, la necesidad de ser expresada, así este texto supone una suerte de mediación entre la vida y su expresión.

Quisiera aludir a la frase protagonista: «Amor mundi». Esta es una expresión arendtiana que surge en rechazo de la tradición filosófica inclinada por el «contemptus mundi». La expresión también había sido considerada como el título de su obra La condición humana, esto según una carta enviada a su querido amigo Jaspers. Si bien es conocida la crítica de la autora al estatus de la reflexión filosófica, resultó ser el amor por la filosofía lo que daría pie a La vida del espíritu. Más adelante, Arendt entendería que el amor actúa como el nexo que me une con el otro, y así, la proximidad acabará por medirse en términos de amor al mundo.

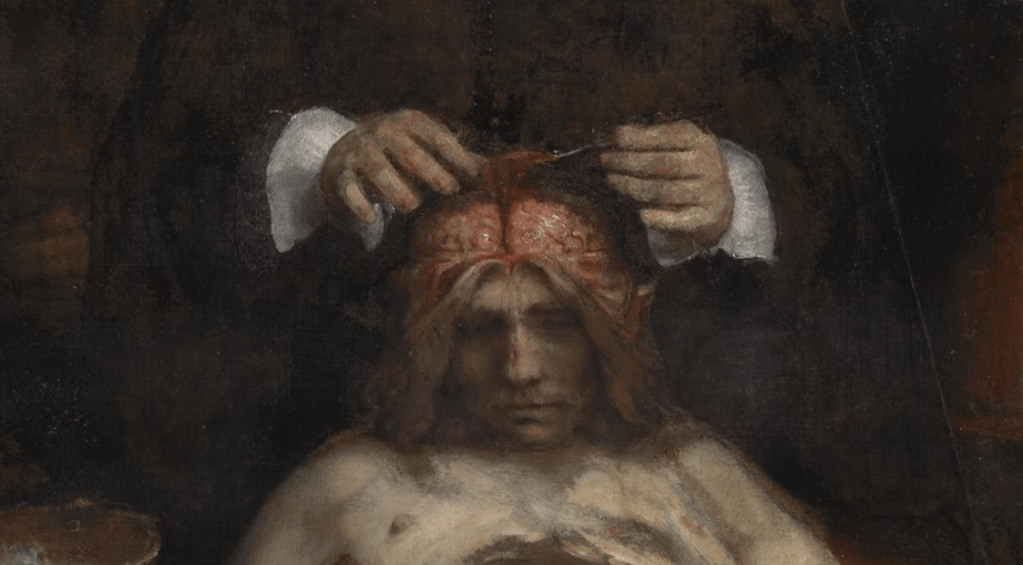

Lo que pasa es que ya no nos sentimos próximos al otro, por tanto, no nos sentimos próximos con el mundo, considerando que ya no nos parece un lugar como en el cual “sentirse en casa”. Nos encontramos en medio de guerras virulentas que propagan atrocidad, crueldad y desdén por la vida —que siempre es la vida de los otros—, otros humanos, otros animales, otros paisajes. Los hogares dejaron de ser espacios de la memoria familiar. Las calles cesaron como patios de juegos y espacios de encuentro con los otros. Las escuelas no verán más correr a niños y niñas en sus pasillos. Los hospitales ya no son lugares seguros. Los parques han dimitido de la diversión y la tranquilidad. No solamente ha cambiado el paisaje geográfico de una nación, lo ha hecho también nuestra visión del mundo, de nuestro hábitat. Ya no nos sentimos en casa. El mundo, su totalidad, se ha segmentado en burbujas, en territorios, en vidas particulares, que retienen indiferencia y apatía por los conflictos ajenos. A pesar de estos paisajes del abandono, la vida no puede cartografiarse, y sin embargo, podemos observar que esas ruinas se impregnan muerte. Todo este paraje de descomposición, quizá, sirva de alimento para que crezcan flores. Es sabido que la pregunta por la muerte trae consigo la pregunta por la vida.

Amor en tiempos del cólera refleja la persistencia de este sentimiento en medio de la peste que contamina el espíritu humano.

Amor en tiempos del cólera refiere a la flaqueza y a la falta de firmeza de las naciones para actuar en consecuencia con los sucesos mundiales.

Amor en tiempos del cólera representa las muestras de solidaridad de los otros alrededor del mundo para con los muertos, los heridos y los desplazados.

Amor en tiempos del cólera recuerda la mortífera dosis de impasibilidad que recetan los medios de comunicación.

Amor en tiempos del cólera alumbra ese sentimiento que actúa como el nexo que me une con los otros.

Amor en tiempos del cólera destapa el maloliente ultraje de la vida.

Amor en tiempos del cólera resguarda una esperanza para una humanidad que avanza sin espíritu.

La vida pide ser expresada y respetada en el corazón de estas experiencias de amor y terror. No se trata aquí de una suerte de reconciliación entre la vida y el mundo, antes se hace fundamental una consideración seria de la acción humana, se trata de pensar en lo que co-hacemos como testigos documentales del escenario de un mundo sin leyes y observadores en una sociedad del espectáculo. ¿Cuáles serán los testimonios ante el desdén por la vida? ¿Cuál es el estado de la responsabilidad como testigos? ¿Sobre cuál relato de “gran verdad” los testimonios se pondrán de acuerdo cuando se tenga que rendir cuentas a nuevas generaciones? ¿Tendrá un testimonio algo de verdad frente a otras narraciones? ¿Es el acto testimonial un acto de la barbarie? El fenómeno empecinado del amor y del terror no cesa de ser pregunta. Y por su lado, el testimonio nos condena a mantener el dedo en la llaga, a conservar en la memoria lo imposible de decir y la imposible representación del terror. Incluso, estamos expuestos al irremediable hecho de que nadie puede tomar mi lugar como testigo, y de allí la responsabilidad que se encarna.

La responsabilidad por la vida exige reunirse nuevamente con el asombro, el ya conocido thaumazein que ha caracterizado históricamente la reflexión filosófica. Hemos abandonado el asombro en vistas de la reflexión. Ésta se antepuso sobre la vida como una nube que no deja ver la relevancia de ese acontecimiento. Y no solo me refiero aquí al hecho del nacimiento como supuesto punto de origen de la vida. Más bien, apunto a la vida como un suceso, aquello que sucede mientras tanto, es decir, mientras nos ocupamos de las propias tareas cotidianas. Si bien ocuparnos de dichas actividades forma parte de la vida, ésta no se limita al hic et nunc de cada sujeto, «en el mundo hay muchos mundos». Mientras tanto, suceden hechos que nos dicen de otras vidas, anuncian que, en algún lugar, en otro aquí y otro ahora, se encuentran en línea de fuego cuerpos que apelan a lo sagrado de la experiencia vital y lo terrorífico que resulta su preservación. La impasibilidad es muestra de la ausencia de asombro frente a la maldad cometida a gran escala, y sin este asombro no se puede pensar, por tanto, hemos quedado imposibilitados para reflexionar sobre nuestra responsabilidad. El asombro es el preámbulo de la reflexión. Sin asombro por el horror, una guía o un valor imperante, una ética o nuevas leyes son imposibles de discernir. La imposibilidad no viene por una ausencia de pensamiento reflexivo, sino porque dicho pensamiento es resultado y no principio. Las experiencias de amor y terror serían la potencia de una minima moralia.

Ante la urgencia de un sostén moral, pululan las recetas y remedios caseros para sobrellevar la existencia. Dosis de ideología, inyecciones de dopamina virtuales, prescripciones de espectáculos y coaching… la oferta y la demanda del comercio espiritual. Todo al servicio del remiendo de la sociedad. Este mecanismo «a favor» de la supervivencia está acabando con la vida, la propia y la de otros. El comercio espiritual tiene rostro, nombre y apellido, y nos vemos envueltos en estos delirios light que pretenden renovar nuestro habitar en el mundo.

Lo anterior no describe solamente coyunturas políticas e ideológicas, sino que apunta a una perspectiva filosófica sobre dicho modo de habitar: amor mundi. Se busca entender dicho «sistema» que contiene la vida humana, seres vivos y paisajes latentes, desde mi lugar y mi espacio hasta el lugar y espacio de los otros. Esta reflexión da fulgor para pensar eso que Arendt llamó la condición humana, nos lleva a detectar contradicciones profundas sobre nuestro vivir, apunta a la falta de claridad inherente a las sociedades contemporáneas y al estado de desorientación generalizado por el que atravesamos, todo sobre la base de una casa común. Hemos olvidado que este mundo nos pertenece a todos por igual, y la comprensión laxa que versa sobre este territorio ha provocado el estado crónico de nuestra existencia que pende de modas, religiones, hobbies, etc., para mantenerse a flote frente al desahucio de la vida de los otros.

Solamente cuando nuestra sociedad se despoja de máscaras, aflora el sentir propio de un territorio de dolor, y finalmente, «después de un gran dolor, viene una emoción solemne».