I

La Ilustración (Aufklärung en alemán, Enlightenment en inglés y Lumières en francés) tiene en Kant a su máximo referente, cuyo uso crítico de la razón siempre estuvo dirigido a la razón misma, de manera que la crítica de la religión se transformó en la crítica de la razón, un proceso que, al desbordar sus propios límites, acabó por reabrir el espacio para la fe religiosa: “sólo que esta vez —dice Žižek— no para el «Dios de los filósofos», el Dios cuya existencia o características pueden demostrarse o al menos delimitarse mediante nuestro razonamiento, sino para el Dios paradójicamente abismal, en cuanto Alteridad radical que está más allá del logos”. De ser coherente, la razón ilustrada conduce a su propia negación, incluso a expensas de su propia racionalidad. Indudablemente, el escepticismo predominante en las narrativas seculares representa el anverso del giro teológico, según el cual la religión emerge como una suerte de «espacio de resistencia».

El lugar de lo sagrado en la contemporaneidad puede entenderse, paradójicamente, en paralelo con la contra-ilustración emergida en el siglo XVIII. Estamos inmersos en un proceso de mutación ideológica cuyas fuentes beben de dos movimientos mutuamente excluyentes, cuyo soporte filosófico redunda en el irracionalismo epistemológico. En la actualidad, mutatis mutandis, esta ideología se despliega hacia una vertiente alarmante que, aún a riesgo de cierta imprecisión, detenta el poder político —diferenciando spinozianamente la potentia de la potestas, y heideggerianamente das Politische de la Politik (siguiendo la aplicación de la diferencia ontológica entre el ser y el ente)— hoy en día. Un muy reciente artículo en el periódico Financial Times expone la filosofía detrás del triunfo de la Ilustración oscura de Trump, no otra que el aceleracionismo, ala derecha política del realismo especulativo, y su regurgitación en el movimiento neorreacionario. En efecto, en la nueva administración norteamericana, la influencia del filósofo británico Nick Land, a través del bloguero Curtis Yarvin, aka Mencius Moldbug, es clave y directa. Por esa razón, este escrito pretende culminar presentando, de manera crítica, el infame concepto de «la Catedral». Anticipamos, en el curso de esta lectura, la hipótesis de que el pensamiento landiano es, ante todo, una filosofía de la inteligencia, y que existe una continuidad a partir del Land de la CCRU en la Universidad de Warwick.

II

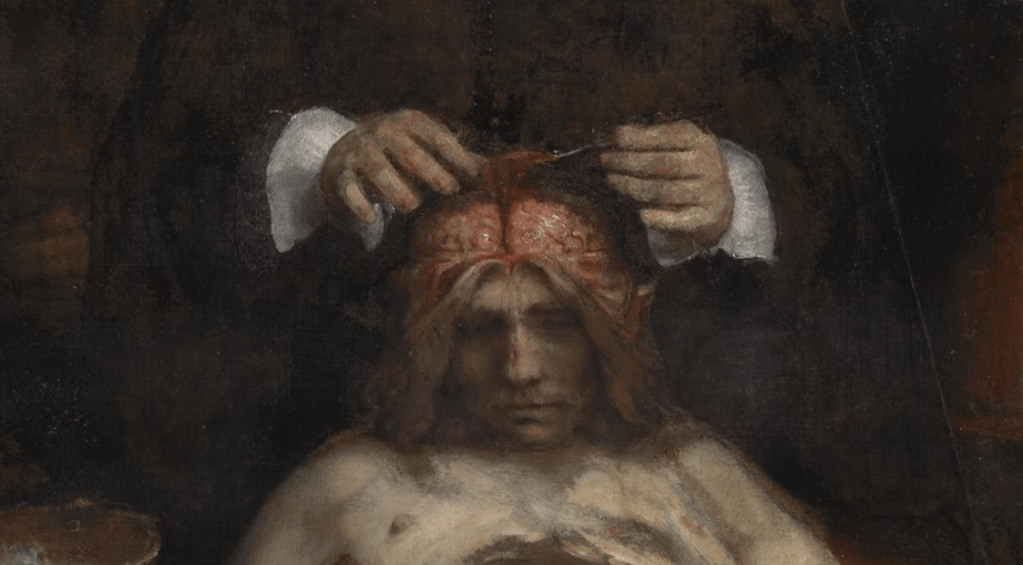

Las mencionadas contradicciones pueden rastrearse hasta sus orígenes, siendo el primer motivo de este texto. En tanto principal fuente moderna del “progreso”, la Ilustración es cómplice del sacrificio de individuos en los altares de los grandes ideales. De ahí que, invirtiendo la interpretación ortodoxa de la filosofía política, la contra-Ilustración —con sus principales protagonistas, entre ellos: Edmund Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald—, si bien anunciaba el fascismo irracional del siglo XX, también dio origen al liberalismo. Los reaccionarios, una vez aliados al romanticismo, habrían sentado las bases intelectuales de la cultura liberal. Tal aporía cuestiona el papel de los filósofos racionalistas, cuyo cosmopolitismo parece haber conducido a la tentativa posibilidad de una ‘solución final’, en tanto su proyecto despótico elevaba al individuo hacia una moralidad descaradamente violenta y autoritaria.

Interesa más, para esta ocasión, explicar lo que significó en la historia de las ideas el proceso de secularización y racionalidad que llamaremos «filosofía moderna», emergida en lo que para Land son las estructuras degeneradas de la modernización eurocéntrica. Sabemos bien el impacto que tuvo la revolución científica en los modos de filosofar entre mediados del siglo XVI y finales del siglo XVII. Las decisivas contribuciones De revolutionibus orbium coelestium de Copérnico (1543) y Principia Mathematica de Newton (1687) derrumbaron el modelo aristotélico-ptolemaico, al mismo tiempo que la investigación científica separó las cuestiones empíricas e inductivas de las formales y deductivas. Fue así como las matemáticas, la psicología o la biología se divorciaron del «corpus» de la filosofía y se convirtieron en disciplinas independientes.

En cualquier caso, los éxitos sin precedentes de las matemáticas dejaron huella en la filosofía del siglo XVII, así como también su modelo dominó en las ciencias naturales de la época. A partir de aquí, una comprensión mecanicista del ser humano era inevitable. El modelo matemático elaborado en ese siglo fue imitado por el modelo mecánico elaborado en el siguiente, obteniendo una transformación de la visión generalizada de la naturaleza del mundo material. Con la distinción galileo-cartesiana entre propiedades primarias y cualidades secundarias, tenemos la antesala de la distinción kantiana entre noúmenos y fenómenos. Para Galileo y Descartes, las propiedades primarias de las que se ocupan las ciencias no son dadas directamente a los sentidos, cuya dimensión es imprecisa, engañosa y confusa, descriptible sólo en términos cualitativos y nunca cuantitativos.

El estatuto de las matemáticas, con todo, fue ampliamente discutido en la época. Ya el espiritualismo sensualista de Berkeley llamaba a los infinitesimales “fantasmas de cantidades desaparecidas”, criticando su ausencia en el mundo real. Hume tenía una visión más plausible sobre aquellas, diferenciando entre los enunciados formales y los enunciados fácticos: el mayor logro del pensador escocés consiste en el reconocimiento de que las nociones de necesidad e identidad, interpretadas de manera estricta, pertenecen al ámbito de las disciplinas formalizadas (la lógica, la aritmética, el álgebra), resultando que tales nociones no tienen cabida en el dominio de la realidad. Necesidad e identidad, por lo tanto, no son relaciones reales que unen entidades, o que se puedan descubrir en el mundo externo, de tal modo que el conocimiento esprobable, no necesario.

La afirmación anterior nos vuelve a conectar con Kant, ya que esta gran controversia lo despertó de su letargo dogmático, y transformó la historia de la filosofía moderna distinguiendo entre «sintético» y «analítico», «a priori» y «a posteriori». Al superar tanto el racionalismo como el empirismo, Kant pone de relieve una confusión presente en el núcleo de las falacias del siglo XVIII: los enunciados sobre los juicios y las categorías distan de ser idénticos a las fuentes de nuestros datos. Los grandes empiristas, entre ellos Hume, confundían estas dos cuestiones, aunque su mérito continúa siendo notable: el devastador efecto de la diferencia entre formalidad y facticidad demuestra que un argumento inductivo nunca puede transformarse en uno deductivo; en otras palabras, la certeza sobre las cuestiones de hecho deviene imposible. Los grandes racionalistas, al reflexionar sobre el origen del conocimiento, se enfrentaron aquí a una objeción crucial que comprometía su concepción intuicionista de las facultades. Pero, al incurrir el empirismo en la principal falacia que vicia el pensamiento filosófico del siglo de las luces, aquella que identifica la filosofía con la ciencia, su empresa no prospera. Es más, su negación de la posibilidad del conocimiento aporta la condición mínima para las ideas relativistas y escépticas que se remontan al mundo antiguo, y tienen cierta preponderancia todavía.

Frente a la creencia en la aplicación de los métodos de la física newtoniana al campo de la política, una fuerte oposición persistía, cuyo origen emana de la doctrina de los sofistas y los escépticos griegos. Esta tradición aparece afirmada en el siglo XVI con los escritos de Montaigne, y socorre a los que negabas las afirmaciones de las ciencias naturales o de los esquemas racionales universales, en defensa de la salvación mediante la fe pura. Con Hume y su demostración al respecto de la inexistencia de vínculos lógicos entre las verdades a posteriori y las verdades a priori, el relativismo se ve reforzado. Así las cosas, ¿cómo responde la filosofía a su legado paradójico, el cual, desde hace siglos, parece haber quebrado con una idea “absoluta” de verdad?

III

El porvenir de la filosofía, según el filósofo francés Quentin Meillassoux, pasa por la compresión de un rasgo de nuestra época que no sorprende lo suficiente, ya que el presente ha conseguido actualizar el fin de la metafísica y el retorno de la religión. Añade: “Sin embargo, toda una rama del pensamiento crítico, y esto ya en la Ilustración, había vinculado la metafísica y la religión hasta tal punto que parecía evidente que la expiración de una iría de la mano de la disipación de la otra”. Los grandes logros del empirismo inglés y las ciencias de la naturaleza combatieron, en un mismo movimiento, la superstición y la razón en el siglo XVII. La vocación de los sistemas filosóficos fue disminuyendo con el apogeo de las ciencias sociales, y la fe —en una intuición intelectual que conecte con lo divino— acabó por incluirse en el mismo régimen de representación de la metafísica (al respecto de la crítica de la representación, el estudio de Isabelle Thomas-Fogiel resulta ineludible).

La historia intelectual del último medio siglo, continuamos con Meillassoux, ha demostrado de una manera espectacular el carácter ilusorio de esta expectativa: “Todo pasa como si un cierto tipo de religiosidad se hubiera reforzado con el colapso de las grandes metafísicas del siglo XIX: aquella del progreso asegurada por las ciencias de la naturaleza erigidas en absoluto; y aquella del sentido de la historia planteada en términos de lucha de clases y basada sobre un materialismo dialéctico de carácter supuestamente universal”. Es justo aquí donde la filosofía debe intervenir tratando de repensar el sentido de lo religioso y de la metafísica a partir de la experiencia de su desvinculación. Una vez elucidado el sentido de la disyunción entre religión y metafísica, el «absoluto» se presenta ante los filósofos y las filósofas —véase el emblemático caso de Catherine Malabou— como una tarea que merece ser reinventada de arriba a abajo. Para ello es necesario distinguir entre dos regímenes discursivos: el pensamiento y la piedad.

Esta distinción entre pensamiento y piedad le permite a Meillassoux llevar a una nueva dimensión su proyecto «especulativo». Por especulativo, el filósofo francés entiende todo pensamiento que pretende acceder a verdades absolutas, sin requerir de la metafísica dogmática. Este tipo de pensamiento es, por supuesto, excluyente de la piedad: “en cuanto habrá comprendido enteramente el vínculo con la verdad a través de la autonomía de pensamiento del sujeto, y no a través de la tradición o la revelación”. Denominará irreligioso a un pensamiento incompatible con la piedad, y lo sustentará a partir de un principio simple: “pensamiento y piedad se distinguen no por sus contenidos sino por su modo de acceso a esos contenidos”. Este principio requiere una explicación dada su centralidad, ya que implica que ningún contenido de pensamiento es por sí mismo metafísico o religioso. La deducción dialéctica de la Trinidad que hace Hegel, por ejemplo, no hace de su ontología una teología cristiana. Para que el pensamiento sea compatible con la piedad, la condición mínima consiste precisamente en limitar las pretensiones de la metafísica. A esto nos lleva Kant al refutar el argumento ontológico: no hay acceso posible al absoluto.

Tal desabsolutización del pensamiento toma al menos tres formas: el escepticismo, el criticismo y el cientificismo. La metafísica se sustituye por un régimen de pensamiento en el cual el conocimiento es imposible (escepticismo radical), trascendentalmente limitado (criticismo) o determinado por una red de hipótesis condicionadas (cientificismo). Estos tres modos de pensar son la condición necesaria, aunque no suficiente, de un pensamiento compatible con la piedad. Parafraseando a Kant, al limitar el saber se da paso a la creencia. Cuanto mayor escepticismo, más compasión, lo cual explica que cierto estado actual de la filosofía devenga el nuevo vocero de la fe. De ahí que Meillassoux derive una figura que recibe el nombre de Límite para explicar este despliegue. Y lo será tal que: 1) el Límite es una figura del pensamiento, y no de la piedad, 2) esta figura no es compatible con el agnosticismo: su neutralidad radica en no pertenecer a ninguna religión.

Meillassoux sostiene que la religiosidad actual está representada por la piedad. Careciendo de contenido privilegiado, se reparte entre una multiplicidad de creencias, entre las cuales podemos resaltar aquellas: “sometidas en la actualidad a una cruda literalidad y a inquietantes protocolos de éxtasis colectivo, sean recientes, y con contenidos la mayoría de las veces de una rara estupidez (sectas de todo tipo)”. Pese a ello, e igual que sus análogos históricos, se trata en cada caso de una transmisión por medio de una lógica del testimonio y de la revelación, lo que precisamente defienden los reaccionarios del siglo de las luces. Sea el Dios de las sagradas escrituras o el de una invasión extraterrestre, el pensamiento autónomo, aquel al que incitan con tanta fuerza Kant y Spinoza, permanece adormecido: “Es por esto que en particular las sectas son fenómenos ante todo jerárquicos y de obediencia a un «testigo privilegiado» e inigualable que es la figura del «gurú» tomada en un sentido degradado”. A pesar del sapere aude, Meillassoux y Žižek le achacan a la crítica kantiana la perpetuación del escepticismo fideísta, y su más preocupante mutación, el fanatismo post-dogmático. Lo señala Žižek en Menos que nada:

Kant confundió el rechazo del dogmatismo filosófico (à la Leibniz), con el rechazo de toda referencia filosófica (racional, conceptual) a lo Absoluto, como si el Absoluto y la contingencia radical fueran incompatibles. Cuando Kant nos prohíbe pensar el Absoluto (ya que lo nouménico está más allá del alcance de nuestra razón), no por ello desaparece el Absoluto; esa delimitación crítica del conocimiento humano abre un nuevo espacio discursivo para el acceso al Absoluto […] De esta manera, «la crítica victoriosa de las ideologías se ha transformado en un renovado argumento en defensa de la fe ciega»: la crítica despiadada de todo dogmatismo culminó en un resurgimiento inesperado del credo quia absurdum.

IV

Este incómodo panorama actual para la racionalidad adquiere otra dimensión si discutimos lo que Land y Moldbug llaman la Catedral. En palabras del primero, hablamos de: “la identificación cartográfica de una entidad gobernante que es la instancia verdaderamente dominante de la política democrática”. Evitando discurrir en si la democracia representa, en efecto, la forma más precisa de negar la civilización —ni otros asuntos afines al neocameralismo—, quisiera enfatizar la paradoja que revela el pensamiento landiano a través de su conceptualización de la Ilustración oscura.

Para Land, la concepción de la antigüedad clásica europea se ha perdido por completo y ha sido sustituida por una ideología global, totalmente carente de autorreflexión crítica, que se afirma como un credo religioso. Podríamos ir más allá con esto y decir que el Límite está implícito en la Catedral. Esta última, por decirlo así, pervierte el sentido del escepticismo fideísta bajo la forma del modelo estándar de las ciencias sociales, o SSSC por sus siglas en inglés. Según esta perspectiva, toda pregunta legítima sobre la humanidad se limita a la esfera de la cultura. Por esta razón, la universidad, tal como la conocemos en el 2025, sería un sistema ideológico formado por la academia, los medios y la burocracia, que impone el pensamiento progresista dominante y refuerza el poder del Estado. Pero nos gusta más la siguiente definición landiana: “La Catedral es un sistema de información, o incluso un sistema de “inteligencia”, caracterizado, con suprema ironía, por una incapacidad estructural para aprender”. El asunto escala y podemos hablar de protocolos de éxtasis colectivo producto de un fanatismo sectario e infértil. Ella, para llamarla con propiedad, y como si tuviera vida propia, sólo puede ser extinguida sin residuo alguno. Al ser ingénita, sólo puede ser exacerbada o destruida por algo más fuerte y de distinta naturaleza. Se trata, por así hablar, de una entidad suprema y absoluta que reproduce el esquema de la metafísica dogmática: es causa de sí misma. La gran diferencia radica en que para Land este ens no es el Dios ordenado y racional de la teología cristiana, sino un Dios ciego e idiota.

Concluyendo esta nota, podemos percatarnos que la paradoja, más que ideológica o piadosa, corresponde estrictamente al intelecto: ¿quiénes son los dogmáticos?, ¿dónde están?, ¿existen aún los críticos?, ¿y qué queda por pensar, absorbidos como estamos por los tentáculos de un futuro en ruina? En apariencia, y siguiendo a los «filósofos de la extinción» —Land, Brassier, Meillassoux, Thacker, etc.—, solamente especular en los restos del pensamiento, es decir, en lo que queda después de la destrucción de la imagen manifiesta, el horizonte biónico, la ancestralidad o el horror cósmico.